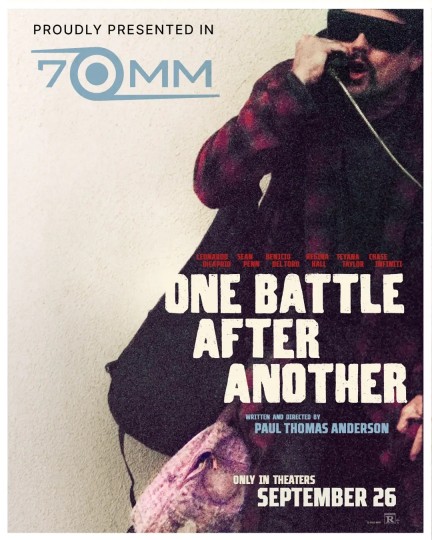

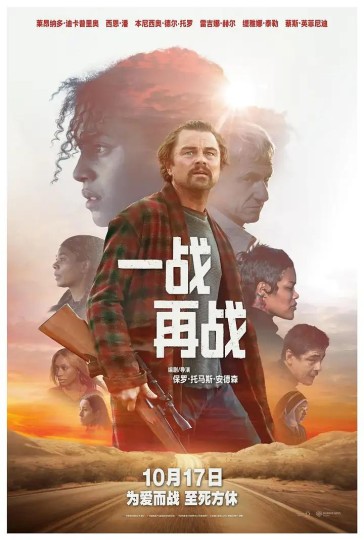

当政治退场:《一战再战》的“After”和日常的幸存

更新时间:2025-10-22 04:02:15

看不懂中文互联网的一些舆论方向,左不行右不行,说是乐子人,结果真各打五十大板了就说是“小骂大帮忙”,依旧认为是所谓“白左献礼片”。明明现实里大家能明白过于左或右都不好,但为啥就得要求一部电影有一个非常明确的左右倾向呢?甚至因为某哪怕一秒钟的情节就将整部电影打为左/右? 《一战再战》恰恰讲述的是意识形态的失败(无论左右),这种失败并不是体现在所谓的对于极左极右的双双讽刺。当帕菲蒂娅拿着枪和洛克乔共处一室时,她选择和这位政治仇敌进行性行为,pta早在一开始就告诉你世界上就是有一些东西会轻易地跨越意识形态的裂痕。电影最后也是,拿着代表着绝对信任装置的迪安德拉如果真的知道bob去向的话也是会合作的,那个装置其实什么都代表不了,薇拉也明白,她最后拿枪看着bob,bob同样拿着那个失效的信任装置,他甚至还对不上暗号,但是都不要紧,十六年的共同生活依然使他们拥抱彼此,这是意识形态的失败,但是人的胜利。 电影是抽象的,形式是否等同于政治,既“可以”也“不可以”,但从来不是“必须”。形式是可以“离场”的、脱离创作者本人解释的,它可以不代表任何东西,只是一种纯粹的存在、一种可以被感知的流动。《一战再战》最后的追车戏完全可以看作是全片的一种缩影,如海浪般起伏的高速公路就像本片跳跃的节奏一样。《一战再战》并不存在什么影像的连续性,那是由绿木几乎不间断的配乐和予以补充的环境音效共同营造出来的一种错觉(虽然这么说不太好而且肯定会遭到很多影迷的反对,但这种理解思路确实有点像《奥本海默》),pta甚至让这种跳跃性蔓延到影像的空间上,而这个空间最后平静下来了,这其实就是一种属于形式的自由。 “One Battle After Another”,重点从来不在“Battle”和“Another (battle)”上,而是“After”。人们似乎从来都不会对battle和battle之间的“after”产生兴趣,就像pta用一个剪辑就跳过了薇拉成长的十六年,一句台词就概括了拉美社群抗争的百年,但也正是这些存在于“after”里的东西真正影响了整个故事,在百年时间里锻炼出来的拉美社群娴熟的合作跨越了其他的交叉性,薇拉和Bob一起生活的、被跳过的十六年成为了跨越一切意识形态、暗号和信任装置的存在。 什么是跨越国度的、属于这个时代的症结?我觉得是不安全感和脆弱感,电影的所有角色都是如此,帕菲蒂娅“消失”后,敌人抹除她的存在,战友回避她的存在,甚至在回避薇拉。薇拉被看作是一个错误,是叛徒和敌人的孩子,所以薇拉是被压抑的,她是个不安定的生命体,一出场就很紧张、就在对抗全世界,她就和整个法式75所有反抗者们的人物形象都一样,即内核脆弱的反抗者。她一直在被其他人物推着走,直到结尾终于找到主动性。因此,我并不认为结尾代表着薇拉和母亲的和解以及对母亲事业的继承,她只是不再和其他人一样回避帕菲蒂娅了,她选择看到了帕菲蒂娅,她最后也并不是成为了新一代意识形态的反抗者,恰恰相反,在这个意识形态失败的世界里,她选择成为日常生活的幸存者。 真正教育薇拉的是sensei。如果说一定要在电影里找一个pta赞扬的、认可的,甚至是pta本人的化身的话,那就是sensei。事实上,sensei在电影里做的事情,就像是导演一样,他一声令下,整个街区的拉美社群都动了起来,所有人都听他指挥行动,摄像机也动了起来,我们能跟着不存在的摄像机看见什么、看见多少,完全取决于sensei所想,这其实不就是一种导演吗?所以,我觉得,如果一定要觉得pta在《一战再战》里肯定什么思想或者是给出什么所谓的答案的话,这个美国白人导演的态度非常有意思,他的回答是非常东方哲学式的,也就是:be water my friend。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『一战再战』相关阅读

精简版《一战再战》

精简版《一战再战》

(播客)【漫谈003】《一战再战》:相比于正生活在什么时代,清楚要生活在什么时代更重要

(播客)【漫谈003】《一战再战》:相比于正生活在什么时代,清楚要生活在什么时代更重要

小李子《一战再战》两次狂怒对不上暗号不是无能,原因竟是这三个

小李子《一战再战》两次狂怒对不上暗号不是无能,原因竟是这三个

荡气回肠又余韵悠长,《一战再战》值得N刷!

荡气回肠又余韵悠长,《一战再战》值得N刷!

如何养育一个女儿?《一战再战》是PTA的爸爸经

如何养育一个女儿?《一战再战》是PTA的爸爸经

《一战再战》:事实证明,商业片也能拍好

《一战再战》:事实证明,商业片也能拍好

《一战再战》是“政治正确”,还是“政治不正确”?

《一战再战》是“政治正确”,还是“政治不正确”?

《一战再战》:倾颓时代,Love will keep us alive

《一战再战》:倾颓时代,Love will keep us alive

历史中的《一战再战》,PTA的宏大叙事

历史中的《一战再战》,PTA的宏大叙事

关于《一战再战》,这个老人有话说

关于《一战再战》,这个老人有话说

熬过第一个小时,《一战再战》会给你年度惊喜(极客荐片)

熬过第一个小时,《一战再战》会给你年度惊喜(极客荐片)

《一战再战》太高级了

《一战再战》太高级了

当政治退场:《一战再战》的“After”和日常的幸存

当政治退场:《一战再战》的“After”和日常的幸存

《一战再战》:美国左翼斗士们的狗哨集结号

《一战再战》:美国左翼斗士们的狗哨集结号

故事没劲!全是刻意!《一战再战》排雷

故事没劲!全是刻意!《一战再战》排雷

《一战再战》《寻她》9部新片周末来袭,谁能突围后国庆档

《一战再战》《寻她》9部新片周末来袭,谁能突围后国庆档

口碑爆了!“小李子”新片《一战再战》独家影评,新鲜送上

口碑爆了!“小李子”新片《一战再战》独家影评,新鲜送上

转自Awards Daily文章:《一战再战》左派叙事的失灵

转自Awards Daily文章:《一战再战》左派叙事的失灵